一、计量概述

(一)计量的内容

1.概念

计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。因此,它与一般测量工作相比,具有更广泛的工作内涵和更严谨的科学要求。

(1)基本工作任务

由UNIDO、WTO、ISO等共同提出的“国家质量基础设施”,将计量、标准化、合格评定(认证认可、检验检测为主要内容)称为国家质量基础的三大支柱,其中计量是质量提升的前提和基础,具有明显的先导性和基础性,其主要解决的是量值的准确性和统一性。其工作任务是贯彻执行国家计量法律法规;协调计量工作发展规划;统一国家计量制度;推行法定计量单位;组建国家计量基准和标准;规范国家量值溯源体系;监督管理重要计量器具和商品量;组织仲裁检定,调解计量纠纷;研究计量学理论和测试技术手段和测量方法。

(2)测量技术要求

应采用法定计量单位;必须使用合格的计量器具;测量结果应进行不确定度的评定并能溯源至国家计量基准;测量技术人员应经过专门的测量技术培训等。

2.分类

计量工作的基本内容,概括起来包括计量技术工作和计量监督管理工作。计量工作大体可分为科学计量、法制计量和应用计量三个方面。

科学计量是计量工作的科学技术基础,主要对象是计量学。计量学作为研究测量,保证测量准确和统一的学科,按照被测量参量的性质,逐步形成了十大计量领域,并正向其他新领域扩展。

法制计量指为了保护国家或人民免受不准确或不诚实测量所造成的危害,由法律调整或受政府计量机构调整的所有计量活动的总称。法制计量主要涉及计量单位、测量方法、测量设备和测量实验室的法定要求,它的测量结果需要特殊信任。

应用计量指为获得准确可靠的测量数据以满足生产企业生产经营要求的各项活动。应用计量是计量工作的重要组成部分,是工业企业生产和经营管理中一项不可缺少的重要技 术基础。

(二)计量的特点

计量工作基本特点为:统一性、准确性、溯源性和法制性。

统一性是计量的本质特性。计量的统一性在《计量法》中体现在三个方面:一是保障国家计量单位制的统一;二是保障全国量值的统一;三是对全国的计量工作实施统一的监 督管理。

准确性是计量统一性的基础,没有准确性,就无法达到统一性。所谓准确性,就是要保证各种计量单位的量值准确一致,即要保证各行各业使用的计量器具和仪器仪表量值的准确可靠。

在实际工作中,由于目的和条件不同,对计量结果的要求也不相同。但为了使计量结果准确一致,所有量值都必须由相同的基准(或标准)来传递。即任何一个计量结果,都能通过连续的比较链与原始的标准器具联系起来,这就是溯源性。

计量本身的社会性就要求其有一定的法制保障。要实现全国计量单位制的统一和量值的准确一致,不仅要有一定的技术手段,还要有相应的法律和行政管理,特别是对国计民生有明显影响的计量工作,更需有法制保障。

二、测量误差及测量不确定度

(一)概念

1.测量误差

简称误差,指测得的量值减去参考量值。

2.系统测量误差

简称系统误差,指在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量,是对同一被测量进行无穷多次测量所得结果的平均值与被测量真值之差。重复性测量条件指相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,并在短时间内对同一或类似被测对象重复测量的一组测量条件。

3.随机测量误差

简称随机误差,指重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量,是测量结果与在重复性条件下对同一被测量进行无穷多次测量所得结果的平均值之差。

4.测量不确定度

简称不确定度,指根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。它用标准偏差或标准偏差的倍数表示,不说明测量结果偏离真值的多少,只是给出测量结果可信程度的信息。

5.最大允许测量误差

简称最大允许误差,指对给定的测量、测量仪器或测量系统,由规范或规程所允许的,相对于已知参考量值的测量误差的极限值。

6.准确度等级

指在规定工作条件下,符合规定的计量要求,使测量误差或仪器不确定度保持在规定极限内的测量仪器或测量系统的等别或级别。准确度等级通常用约定采用的数字或符号表示。

(二)测量误差及测量不确定度的来源

1.测量误差的来源

由于测量不可能理想完善,因此测量误差是客观存在的,不以人的认识程度而改变,只要有测量就一定存在测量误差。测量误差的来源有以下几个方面:

(1)测量装置误差

测量所使用的任何仪器、仪表及附件,其本身的固有误差都会引入测量误差,如天平、温度计、衡器本身的准确度等级,以及转换开关、电源和连接导线等所引起的误差

(2)环境误差

测量仪器在使用中,所处的环境与要求的标准状态(如温度、湿度、振动、电磁场)有所不同而引起的误差。

(3)人员误差

由于测量人员生理上的原因以及测量技术的熟练程度等因素,所引起的误差称为人员误差。这种误差常表现为视差、观测误差、读数误差等。

(4)方法误差

因测量方法不够科学、操作性不强,或测量方法、经验公式选择不当所引起的误差。实质上是测量方法不完善所引起的误差。

应当指出的是,测量结果中的误差,不仅来源于一个方面,往往是几种误差源同时作用的结果。

2.测量不确定度的来源

测量不确定度来源的分析取决于对测量方法、测量设备、测量条件及对被测量的详细了解和认识,与人们对被测量和影响量及测量过程的认识有关。其来源通常有以下几个方面:

①被测量的定义不完善,即定义的细节不完整,如描述被测量时,未给出其所需的环境要求。

②复现被测量的测量方法不理想。

③取样的代表性不够,即被测样本不能代表所定义的被测量。

④对测量过程受环境影响的认识不恰当或对环境的测量与控制不完善。

⑤对模拟式仪器的读数存在人为偏移。模拟式仪器读数时要在最小分度内估读,由于观测人员的位置或个人习惯不同等可能会有不同估读数,存在人为误差。

⑥测量仪器的计量性能的局限性,如测量仪器的不准或稳定性差等引入不确定度。

⑦测量标准或标准物质提供的量值不准确。测量仪器是与测量标准或标准物质的比较来实现校准的,测量标准或标准物质的量值不准是测量仪器的主要不确定度来源。

⑧引用的数据或其他参量值的不准确。如测量时需引用的经验数据或常数等,该数值也具有不确定度。

⑨测量方法和测量程序的近似和假设。

⑩在相同条件下被测量在重复测量中的变化。多次重复测量有随机因素的影响,可以得到一系列不完全相同的数据,具有一定的分散性,即测量重复性,这种重复性也是测量不确定度的来源之一。

总之,在分析测量结果的不确定度来源时,要从测量仪器、测量环境、测量方法、测量人员、被测量等方面考虑,尽可能不遗漏、不重复。

(三)计量器具的基本特性

1.概念

计量器具指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置,包括以下3类:仪器仪表,是将被测的量转换成可直接观察的指示值或等效信息的计量器具;实物量具,是使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具;标准物质,是具有足够均匀和稳定的特定特性的物质,其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途。

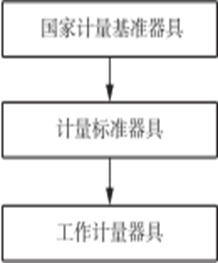

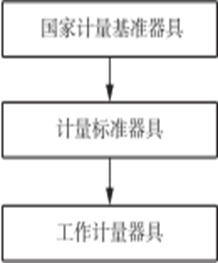

计量器具按技术性能和用途可分为:计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具。

(1)计量基准器具

简称计量基准,是在特定领域内复现和保存计量单位量值,并具有最高计量学特性,经国家鉴定、批准作为统一全国量值最高依据的测量标准。《计量法》和《计量基准管理办法》,对建立计量基准的原则、条件、程序、法律保护和国际比对都做了明确规定。

(2)计量标准器具

简称计量标准,指准确度低于计量基准,用于检定或校准其他计量标准或工作计量器具的计量器具。它在保证单位统一和量值准确可靠的活动中,起着承上启下的关键作用。计量标准按其法律地位、作用和管辖范围的不同,分为社会公用计量标准,部门和企业、事业单位使用的计量标准。社会公用计量标准指经政府计量行政主管部门建立考核、批准,作为统一本地区量值的依据,在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。在处理计量纠纷时,只有以计量基准或社会公用计量标准仲裁检定的数据才具有法律效力。计量基准器具和社会公用计量标准器具共同组成我国量值传递系统的“主根系”。部门和企业、事业单位可以根据需要建立本部门、本企业、本事业单位的计量标准。

(3)工作计量器具

相对于计量标准器具而言,工作计量器具,亦称普通计量器具,指一般日常工作中所用的计量器具。虽然通常它不是计量标准,不用于计量检定,但是也具有一定的计量性能。由于通常它位于量值溯源链的终端,因此工作计量器具的计量性能主要体现在可获得某给定量的测量结果。

2.计量器具的基本特性

任何计量器具都具有误差,这是由计量器具的结构、原理、使用、安装、测量方法及其测量标准传递等造成的误差,其误差大小反映了其所能达到的准确度。

(1)计量器具的测量范围和量程

计量器具的测量范围,即计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量的值,标称范围两极限之差的模就是量程,即测量范围的最高值与最低值之差。

(2)计量器具的灵敏度

指计量器具响应的变化除以对应的激励变化,可以理解为计量器具对被测量变化的反应能力。

(3)计量器具的准确度、示值误差

计量器具的准确度是计量器具给出接近真值的响应的能力。

计量器具的示值误差是计量器具示值与对应输入量的参考量值之差。

(4)计量器具的重复性

指在相同的测量条件下,重复测量同一个被测量,测量仪器提供相近示值的能力。

三、法定计量单位

(一)我国的法定计量单位

法定计量单位是国家以法令形式,明确规定允许在全国范围内统一实行的计量单位。我国于1984年由国务院发布了《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》,并颁布了《中华人民共和国法定计量单位》。

我国的法定计量单位是以国际单位制(SI)为基础,保留了少数其他计量单位组合而成的。它包括了国际单位制单位和国家选定的其他计量单位,具体为SI的基本单位、辅助单位、导出单位和词头,国家选定的其他计量单位以及上述单位构成的组合形式的单位。其主要特点是完整、具体、简单、科学、方便,同时与国际上广泛采用的计量单位更加协调统一。

1.SI基本单位

SI基本单位有7个,分别是长度(米)、质量(千克)、时间(秒)、电流(安培)、热力学温度(开尔文)、物质的量(摩尔)、发光强度(坎德拉),见表1-11-1

表1-11-1 SI基本单位

基本量名称 | 量的符号 | 单位名称 | 单位符号 |

国际符号 | 中文符号 |

长度 | l, h, r | 米 | m | 米 |

质量 | m | 千克(公斤)① | kg | 千克 |

时间 | t | 秒 | s | 秒 |

电流 | I | 安[培]② | A | 安 |

热力学温度 | T | 开[尔文] | K | 开 |

物质的量 | n, (v) | 摩[尔] | mol | 摩 |

发光强度 | Iv | 坎[德拉] | cd | 坎 |

①圆括号中的名称,是它前面名称的同义词。 ②方括号[ ]内的字,在不致混淆的情况下,可以省略,下同。 |

2. SI辅助单位

SI辅助单位有两个,分别为平面角(弧度)和立体角(球面度)。

3. SI导出单位

由SI导出并具有专门名称的单位共19个,分别为频率、力、压力、能量、功率、电荷量、电压、电容、电阻、电导、磁通、磁感应强度、电感、摄氏温度、光通量、光照度、放射性活度、吸收剂量、剂量当量。见表1-11-2。

表1-11-2 SI辅助单位和具有专门名称的导出单位

量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |

[平面]角 | 弧度 | rad |

立体角 | 球面度 | sr |

频率 | 赫[兹] | Hz |

力 | 牛[顿] | N |

压力,压强,应力 | 帕[斯卡] | Pa |

能[量],功,热量 | 焦[耳] | J |

功率,辐[射能]通量 | 瓦[特] | W |

电荷[量] | 库[仑] | C |

电压,电动势,电位 | 伏[特] | V |

电容 | 法[拉] | F |

电阻 | 欧[姆] | Ω |

电导 | 西[门子] | S |

磁通[量] | 韦[伯] | Wb |

磁通[量]密度,磁感应强度 | 特[斯拉] | T |

电感 | 亨[利] | H |

摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ |

光通量 | 流[明] | lm |

[光]照度 | 勒[克斯] | lx |

[放射性]活度 | 贝可[勒尔] | Bq |

吸收剂量 | 戈[瑞] | Gy |

剂量当量 | 希[沃特] | Sv |

SI词头共有20个,从10-24到1024,见表1-11-3。

表1-11-3 用于构成十进倍数的 SI词头

因数 | 词头名称 | 国际符号 | 中文符号 | 因数 | 词头名称 | 国际符号 | 中文符号 |

1024 | 尧它 | Y | 尧[它] | 10-1 | 分 | d | 分 |

1021 | 泽它 | Z | 泽[它] | 10-2 | 厘 | c | 厘 |

1018 | 艾可萨 | E | 艾[可萨] | 10-3 | 毫 | m | 毫 |

1015 | 拍它 | P | 拍[它] | 10-6 | 微 | μ | 微 |

1012 | 太拉 | T | 太[拉] | 10-9 | 纳诺 | n | 纳[诺] |

109 | 吉咖 | G | 吉[咖] | 10-12 | 皮可 | p | 皮[可] |

106 | 兆 | M | 兆 | 10-15 | 飞母 | f | 飞[母] |

103 | 千 | k | 千 | 10-18 | 阿托 | a | 阿[托] |

102 | 百 | h | 百 | 10-21 | 仄普托 | z | 仄[普托] |

101 | 十 | da | 十 | 10-24 | 幺科托 | y | 幺[科托] |

4.国家选定的其他计量单位

国家选定的其他计量单位共有16个。这些单位之所以未完全被SI单位取代,是因其在某些应用场合比相应的SI单位更方便和更符合使用者的习惯。例如在日常生活中使用时间单位日、小时、分比单位秒要方便得多。这16个单位中既有CIPM允许的在国际上保留的单位,如时间单位日、时、分,平面角的单位度、[角]分、[角]秒,体积的单位升等;也有我国根据本国具体情况自行选定的单位,如旋转速度的单位转每分,长度的单位海里、公里等,见表1-11-4。

表1-11-4 国家选定的其他计量单位

量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 与SI单位关系 |

时间 | 分 | min | 1min=60松 |

[小]时 | h | 1h=60 min=3600松 |

天(日) | d | 1d=24h=86400松 |

[平面]角 | [角]秒 | " | 1"=(π/64800)rad |

[角]分 | I | 1I=60"=(π/10800)rad |

度 | 。 | 1。=60I=(π/180)rad |

旋转速度 | 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60)松-1 |

长度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m(只用于航程) |

速度 | 节 | kn | 1kn=1nmile/h=(1852/3600)m/松(只用于航行) |

体积 | 升 | L,(l) | 1L=10-3 m3=1dm3 |

能 | 电子伏 | eV | 1eV≈1.602177×10-19J |

级差 | 分贝 | dB |

|

线密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=10-6kg/m |

面积 | 公顷 | hm2 | 1hm2=104m2 |

质量 | 吨 | t | 1t=103kg |

原子质量单位 | u | 1u~1.660540X10-27kg |

5. 由以上单位组合成的单位

我国的法定计量单位还包括组合形式的单位,简称组合单位。组合单位指两个或两个以上的单位,用乘法形式组合而成的新单位,也包括分母只有一个单位、分子为1的单位。 构成组合单位的可以是SI基本单位、辅助单位、导出单位、国家选定的其他计量单位,也可以是它们的十进倍数和分数单位。

(二)SI基本单位的量子化

国际单位制成形于19世纪,其计量单位的复现最早是通过人造的实物基准来实现的。随着科学技术的发展,对测量精度的要求越来越高,实物基准使用效率低下、易受人为或环境因素影响、量值随时间推移而变化等缺陷也逐步显现。随着科研深入,人们发现基于量子现象的自然常量不受测量地点、测量时间及所用的测量仪器影响,由此催生了计量单位的量子化。

计量单位量子化,指对国际单位制七个基本单位重新定义,将其与宇宙中恒定不变的 量或基本物理常量联系起来,以量子物理为基础的自然基准取代实物基准,不受空间和时 间改变的影响,大幅提高测量精度和稳定性,确保SI基本单位具有足够的准确性和长期稳定性,可在世界范围内使用。

1960年以来,先后完成了对时间单位“秒”、长度单位“米”和发光强度单位“坎德拉”的重新定义。2018年11月16日,第26届CGPM在法国巴黎召开,经53个成员国集体表决,全票通过了关于“修订国际单位制(SI)”的1号决议。根据决议,质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”、物质的量单位“摩尔”等四个SI基本单位的定义由常量定义,于2019年5月20日正式生效。至此,国际计量单位制的七个基本单位全部实现由常量定义。

1.七个基本常量

①铯G133原子不受干扰的基态超精细能级跃迁频率ΔνCS为9192631770Hz;

②真空中光的速度c为299792458m/s;

③普朗克常量

h为6.62607015×10-34Js;

④基本电荷e为1.602176634×10-19C;

⑤玻尔兹曼常量k为1.380649×10-23J/K;

⑥阿伏伽德罗常量NA为6.02214076×1023mol-1;

⑦频率为540×1012Hz的单色辐射的发光效率Kcd为683lm/W。

2. SI基本单位量子化定义

①时间1s是铯-133原子在基态下的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的时间。

②长度单位——米(m):1m是光在真空中(1/299792458)s(真空光速)的时间间隔内所经路径的长度。

③质量单位——千克(kg):1kg是对应普朗克常量为6.626070147×10-34Js时的质量单位。

④电流单位——安培(A):1A是单位时间内通过1/1.6021766338×10-19(基本电荷)个电子对应的电流。

⑤热力学温度单位——开尔文(K):1K是单位系统内微观粒子热运动动能发生1.3806497×10-23J变化的热力学温度的改变。

⑥物质的量单位——摩尔(mol):1mol是精确包含6.022140761×1023(阿伏伽德罗常量)个原子或分子等基本单元的系统的物质的量。

⑦发光强度单位——坎德拉(cd):1cd为对应频率540×1012Hz的单色光在单位立体角内的发光强度,明视觉光谱光视效能常量Kcd=683lm/W。

3.量子化变革带来的影响

SI基本单位的重新定义,使得全球测量体系发生了革命性变革,改变了国际计量体系和现有计量格局,对高新技术产业、新兴战略性产业带来重大变化,也对经济、科技与民生带来渐进、长远、深刻的影响。

(1)实现技术的突破

由于定义常量不受时空和人为因素的限制,可极大地提高测量精度和扩大测量范围,催生新的测量原理、测量方法和测量仪器,使众多物理量、化学量、生物量的极限测量成为可能。如秒新定义复现的不确定度指标提高了6个数量级,为电网精确同步、高精度卫星导航、通信系统等高技术产业提供了准确可靠的保障,我国电网运行同步水平可达到1μs,采用5G技术的通信基站之间的时间同步精度达到100ns等;米复现的不确定度达到10-11m,使微纳尺寸和大尺寸测量成为可能,应用到激光测长技术上,催生了高端制造业,极大地推进了数字制造和智能制造;千克的新定义,可发展一种普朗克天平,应用于工业中,实现自校准的精密测量;基于玻尔兹曼常量的温度计,准确度高,无需溯源,可用于火箭液氧发动机点火入口温度的精确控制;从热力学温度零度到任意点温度的准确测量,可发展高超音速武器、开展核聚变研究等;应用到生物医药领域,药品成分的测量结果更精细,有助于制造出疗效更佳的新药等。

(2)实现量值溯源的扁平化

基于量子计量基准和信息技术,改变现有逐级溯源的方式,使量值溯源链条更短、速度更快、测量结果更准、更稳。如利用北斗系统授频授时,电脑、手机时间可以直接溯源至最准的国家基准;智能制造方面,把最高测量精度直接赋予制造设备,实现过程实时质量监控;高端装备方面,突破大飞机、航空发动机、高档数控机床、核电装备等重大装备的共性关键技术与工程化产业化瓶颈,大幅提升自主设计水平和系统集成能力;诊疗设备方面,实现边测量边手术等。

(3)实现计量基准的随时随地复现

无处不在的精准测量,将直接促进市场公平交易、实现精准医疗、改善环保节能等,也将进一步促进社会诚信建设、降低社会管理成本,实现社会的全面进步。

四、量值传递溯源

(一)量值传递、量值溯源相关定义

1.检定

检定指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,包括检查、加标记和/或出具检定证书。

2.校准

校准指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

3. 量值传递

量值传递指通过对测量仪器的检定或校准,将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的测量标准传递到工作测量仪器的活动,以保证测量所得的量值准确一致。

4. 量值溯源

量值溯源指通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来。

5. 量值传递和量值溯源的关系

量值传递和量值溯源是同一过程的两种不同的表达,其含义就是把每种可测量的量从国际计量基准或国家计量基准复现的量值通过检定或校准,从准确度高到低地向下一级计量标准传递,直到工作计量器具。国际计量基准或国家计量基准是某个量的源头。量值传递和量值溯源互为逆过程。量值传递是自上而下逐级传递,量值溯源是自下而上的自愿行为,溯源的途径允许逐级或越级送往计量技术机构检定或校准,从而将测量结果与国家计量基准的量值相联系,但必须确保溯源的链路不能间断。

(二)我国的量值传递系统

1.计量检定系统

国家计量检定系统表简称检定系统,指从计量基准到各等级的计量标准直至工作计量器具的检定程序所做的技术规定,检定系统由文字和框图构成。

我国的计量器具实行三级传递,从国家计量基准器具传递到计量标准器具再传递给工作计量器具,从而保证量值的准确、统一和一致,如图1-11-1所示。

图1-11-1 计量器具量值传递图

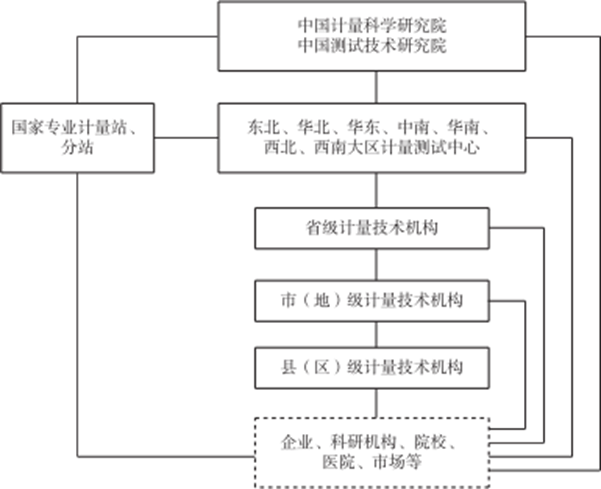

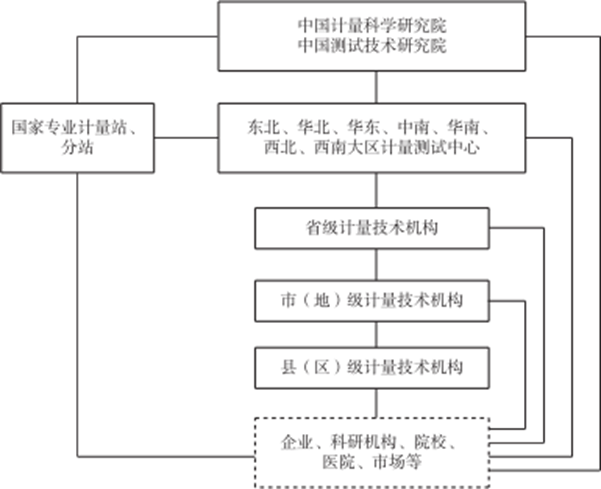

2. 计量检定机构

计量检定机构指承担计量检定工作的有关技术机构,包括专门从事计量技术工作的技术机构以及有关部门所属的其他技术机构,是我国量值传递工作的载体。计量检定机构按照其职责及法律地位的不同可分为法定计量检定机构和一般计量检定机构。为实施计量监督管理提供技术保证的技术机构是法定计量检定机构,指县级以上人民政府计量行政部门依法建立和授权的计量检定机构。一般计量检定机构指其他部门或企业、事业单位根据需要所建立的计量检定机构。法定计量检定机构是为实施法制监督提供计量技术保证的主体。这是实现量值传递或溯源,进行计量检定、校准等技术工作的物质保证,如图1-11-2所示。

图1-11-2 各级法定计量检定机构量值传递图

一、计量概述

(一)计量的内容

1.概念

计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。因此,它与一般测量工作相比,具有更广泛的工作内涵和更严谨的科学要求。

(1)基本工作任务

由UNIDO、WTO、ISO等共同提出的“国家质量基础设施”,将计量、标准化、合格评定(认证认可、检验检测为主要内容)称为国家质量基础的三大支柱,其中计量是质量提升的前提和基础,具有明显的先导性和基础性,其主要解决的是量值的准确性和统一性。其工作任务是贯彻执行国家计量法律法规;协调计量工作发展规划;统一国家计量制度;推行法定计量单位;组建国家计量基准和标准;规范国家量值溯源体系;监督管理重要计量器具和商品量;组织仲裁检定,调解计量纠纷;研究计量学理论和测试技术手段和测量方法。

(2)测量技术要求

应采用法定计量单位;必须使用合格的计量器具;测量结果应进行不确定度的评定并能溯源至国家计量基准;测量技术人员应经过专门的测量技术培训等。

2.分类

计量工作的基本内容,概括起来包括计量技术工作和计量监督管理工作。计量工作大体可分为科学计量、法制计量和应用计量三个方面。

科学计量是计量工作的科学技术基础,主要对象是计量学。计量学作为研究测量,保证测量准确和统一的学科,按照被测量参量的性质,逐步形成了十大计量领域,并正向其他新领域扩展。

法制计量指为了保护国家或人民免受不准确或不诚实测量所造成的危害,由法律调整或受政府计量机构调整的所有计量活动的总称。法制计量主要涉及计量单位、测量方法、测量设备和测量实验室的法定要求,它的测量结果需要特殊信任。

应用计量指为获得准确可靠的测量数据以满足生产企业生产经营要求的各项活动。应用计量是计量工作的重要组成部分,是工业企业生产和经营管理中一项不可缺少的重要技 术基础。

(二)计量的特点

计量工作基本特点为:统一性、准确性、溯源性和法制性。

统一性是计量的本质特性。计量的统一性在《计量法》中体现在三个方面:一是保障国家计量单位制的统一;二是保障全国量值的统一;三是对全国的计量工作实施统一的监 督管理。

准确性是计量统一性的基础,没有准确性,就无法达到统一性。所谓准确性,就是要保证各种计量单位的量值准确一致,即要保证各行各业使用的计量器具和仪器仪表量值的准确可靠。

在实际工作中,由于目的和条件不同,对计量结果的要求也不相同。但为了使计量结果准确一致,所有量值都必须由相同的基准(或标准)来传递。即任何一个计量结果,都能通过连续的比较链与原始的标准器具联系起来,这就是溯源性。

计量本身的社会性就要求其有一定的法制保障。要实现全国计量单位制的统一和量值的准确一致,不仅要有一定的技术手段,还要有相应的法律和行政管理,特别是对国计民生有明显影响的计量工作,更需有法制保障。

二、测量误差及测量不确定度

(一)概念

1.测量误差

简称误差,指测得的量值减去参考量值。

2.系统测量误差

简称系统误差,指在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量,是对同一被测量进行无穷多次测量所得结果的平均值与被测量真值之差。重复性测量条件指相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,并在短时间内对同一或类似被测对象重复测量的一组测量条件。

3.随机测量误差

简称随机误差,指重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量,是测量结果与在重复性条件下对同一被测量进行无穷多次测量所得结果的平均值之差。

4.测量不确定度

简称不确定度,指根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。它用标准偏差或标准偏差的倍数表示,不说明测量结果偏离真值的多少,只是给出测量结果可信程度的信息。

5.最大允许测量误差

简称最大允许误差,指对给定的测量、测量仪器或测量系统,由规范或规程所允许的,相对于已知参考量值的测量误差的极限值。

6.准确度等级

指在规定工作条件下,符合规定的计量要求,使测量误差或仪器不确定度保持在规定极限内的测量仪器或测量系统的等别或级别。准确度等级通常用约定采用的数字或符号表示。

(二)测量误差及测量不确定度的来源

1.测量误差的来源

由于测量不可能理想完善,因此测量误差是客观存在的,不以人的认识程度而改变,只要有测量就一定存在测量误差。测量误差的来源有以下几个方面:

(1)测量装置误差

测量所使用的任何仪器、仪表及附件,其本身的固有误差都会引入测量误差,如天平、温度计、衡器本身的准确度等级,以及转换开关、电源和连接导线等所引起的误差

(2)环境误差

测量仪器在使用中,所处的环境与要求的标准状态(如温度、湿度、振动、电磁场)有所不同而引起的误差。

(3)人员误差

由于测量人员生理上的原因以及测量技术的熟练程度等因素,所引起的误差称为人员误差。这种误差常表现为视差、观测误差、读数误差等。

(4)方法误差

因测量方法不够科学、操作性不强,或测量方法、经验公式选择不当所引起的误差。实质上是测量方法不完善所引起的误差。

应当指出的是,测量结果中的误差,不仅来源于一个方面,往往是几种误差源同时作用的结果。

2.测量不确定度的来源

测量不确定度来源的分析取决于对测量方法、测量设备、测量条件及对被测量的详细了解和认识,与人们对被测量和影响量及测量过程的认识有关。其来源通常有以下几个方面:

①被测量的定义不完善,即定义的细节不完整,如描述被测量时,未给出其所需的环境要求。

②复现被测量的测量方法不理想。

③取样的代表性不够,即被测样本不能代表所定义的被测量。

④对测量过程受环境影响的认识不恰当或对环境的测量与控制不完善。

⑤对模拟式仪器的读数存在人为偏移。模拟式仪器读数时要在最小分度内估读,由于观测人员的位置或个人习惯不同等可能会有不同估读数,存在人为误差。

⑥测量仪器的计量性能的局限性,如测量仪器的不准或稳定性差等引入不确定度。

⑦测量标准或标准物质提供的量值不准确。测量仪器是与测量标准或标准物质的比较来实现校准的,测量标准或标准物质的量值不准是测量仪器的主要不确定度来源。

⑧引用的数据或其他参量值的不准确。如测量时需引用的经验数据或常数等,该数值也具有不确定度。

⑨测量方法和测量程序的近似和假设。

⑩在相同条件下被测量在重复测量中的变化。多次重复测量有随机因素的影响,可以得到一系列不完全相同的数据,具有一定的分散性,即测量重复性,这种重复性也是测量不确定度的来源之一。

总之,在分析测量结果的不确定度来源时,要从测量仪器、测量环境、测量方法、测量人员、被测量等方面考虑,尽可能不遗漏、不重复。

(三)计量器具的基本特性

1.概念

计量器具指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置,包括以下3类:仪器仪表,是将被测的量转换成可直接观察的指示值或等效信息的计量器具;实物量具,是使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具;标准物质,是具有足够均匀和稳定的特定特性的物质,其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途。

计量器具按技术性能和用途可分为:计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具。

(1)计量基准器具

简称计量基准,是在特定领域内复现和保存计量单位量值,并具有最高计量学特性,经国家鉴定、批准作为统一全国量值最高依据的测量标准。《计量法》和《计量基准管理办法》,对建立计量基准的原则、条件、程序、法律保护和国际比对都做了明确规定。

(2)计量标准器具

简称计量标准,指准确度低于计量基准,用于检定或校准其他计量标准或工作计量器具的计量器具。它在保证单位统一和量值准确可靠的活动中,起着承上启下的关键作用。计量标准按其法律地位、作用和管辖范围的不同,分为社会公用计量标准,部门和企业、事业单位使用的计量标准。社会公用计量标准指经政府计量行政主管部门建立考核、批准,作为统一本地区量值的依据,在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。在处理计量纠纷时,只有以计量基准或社会公用计量标准仲裁检定的数据才具有法律效力。计量基准器具和社会公用计量标准器具共同组成我国量值传递系统的“主根系”。部门和企业、事业单位可以根据需要建立本部门、本企业、本事业单位的计量标准。

(3)工作计量器具

相对于计量标准器具而言,工作计量器具,亦称普通计量器具,指一般日常工作中所用的计量器具。虽然通常它不是计量标准,不用于计量检定,但是也具有一定的计量性能。由于通常它位于量值溯源链的终端,因此工作计量器具的计量性能主要体现在可获得某给定量的测量结果。

2.计量器具的基本特性

任何计量器具都具有误差,这是由计量器具的结构、原理、使用、安装、测量方法及其测量标准传递等造成的误差,其误差大小反映了其所能达到的准确度。

(1)计量器具的测量范围和量程

计量器具的测量范围,即计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量的值,标称范围两极限之差的模就是量程,即测量范围的最高值与最低值之差。

(2)计量器具的灵敏度

指计量器具响应的变化除以对应的激励变化,可以理解为计量器具对被测量变化的反应能力。

(3)计量器具的准确度、示值误差

计量器具的准确度是计量器具给出接近真值的响应的能力。

计量器具的示值误差是计量器具示值与对应输入量的参考量值之差。

(4)计量器具的重复性

指在相同的测量条件下,重复测量同一个被测量,测量仪器提供相近示值的能力。

三、法定计量单位

(一)我国的法定计量单位

法定计量单位是国家以法令形式,明确规定允许在全国范围内统一实行的计量单位。我国于1984年由国务院发布了《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》,并颁布了《中华人民共和国法定计量单位》。

我国的法定计量单位是以国际单位制(SI)为基础,保留了少数其他计量单位组合而成的。它包括了国际单位制单位和国家选定的其他计量单位,具体为SI的基本单位、辅助单位、导出单位和词头,国家选定的其他计量单位以及上述单位构成的组合形式的单位。其主要特点是完整、具体、简单、科学、方便,同时与国际上广泛采用的计量单位更加协调统一。

1.SI基本单位

SI基本单位有7个,分别是长度(米)、质量(千克)、时间(秒)、电流(安培)、热力学温度(开尔文)、物质的量(摩尔)、发光强度(坎德拉),见表1-11-1

表1-11-1 SI基本单位

基本量名称 | 量的符号 | 单位名称 | 单位符号 |

国际符号 | 中文符号 |

长度 | l, h, r | 米 | m | 米 |

质量 | m | 千克(公斤)① | kg | 千克 |

时间 | t | 秒 | s | 秒 |

电流 | I | 安[培]② | A | 安 |

热力学温度 | T | 开[尔文] | K | 开 |

物质的量 | n, (v) | 摩[尔] | mol | 摩 |

发光强度 | Iv | 坎[德拉] | cd | 坎 |

①圆括号中的名称,是它前面名称的同义词。 ②方括号[ ]内的字,在不致混淆的情况下,可以省略,下同。 |

2. SI辅助单位

SI辅助单位有两个,分别为平面角(弧度)和立体角(球面度)。

3. SI导出单位

由SI导出并具有专门名称的单位共19个,分别为频率、力、压力、能量、功率、电荷量、电压、电容、电阻、电导、磁通、磁感应强度、电感、摄氏温度、光通量、光照度、放射性活度、吸收剂量、剂量当量。见表1-11-2。

表1-11-2 SI辅助单位和具有专门名称的导出单位

量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |

[平面]角 | 弧度 | rad |

立体角 | 球面度 | sr |

频率 | 赫[兹] | Hz |

力 | 牛[顿] | N |

压力,压强,应力 | 帕[斯卡] | Pa |

能[量],功,热量 | 焦[耳] | J |

功率,辐[射能]通量 | 瓦[特] | W |

电荷[量] | 库[仑] | C |

电压,电动势,电位 | 伏[特] | V |

电容 | 法[拉] | F |

电阻 | 欧[姆] | Ω |

电导 | 西[门子] | S |

磁通[量] | 韦[伯] | Wb |

磁通[量]密度,磁感应强度 | 特[斯拉] | T |

电感 | 亨[利] | H |

摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ |

光通量 | 流[明] | lm |

[光]照度 | 勒[克斯] | lx |

[放射性]活度 | 贝可[勒尔] | Bq |

吸收剂量 | 戈[瑞] | Gy |

剂量当量 | 希[沃特] | Sv |

SI词头共有20个,从10-24到1024,见表1-11-3。

表1-11-3 用于构成十进倍数的 SI词头

因数 | 词头名称 | 国际符号 | 中文符号 | 因数 | 词头名称 | 国际符号 | 中文符号 |

1024 | 尧它 | Y | 尧[它] | 10-1 | 分 | d | 分 |

1021 | 泽它 | Z | 泽[它] | 10-2 | 厘 | c | 厘 |

1018 | 艾可萨 | E | 艾[可萨] | 10-3 | 毫 | m | 毫 |

1015 | 拍它 | P | 拍[它] | 10-6 | 微 | μ | 微 |

1012 | 太拉 | T | 太[拉] | 10-9 | 纳诺 | n | 纳[诺] |

109 | 吉咖 | G | 吉[咖] | 10-12 | 皮可 | p | 皮[可] |

106 | 兆 | M | 兆 | 10-15 | 飞母 | f | 飞[母] |

103 | 千 | k | 千 | 10-18 | 阿托 | a | 阿[托] |

102 | 百 | h | 百 | 10-21 | 仄普托 | z | 仄[普托] |

101 | 十 | da | 十 | 10-24 | 幺科托 | y | 幺[科托] |

4.国家选定的其他计量单位

国家选定的其他计量单位共有16个。这些单位之所以未完全被SI单位取代,是因其在某些应用场合比相应的SI单位更方便和更符合使用者的习惯。例如在日常生活中使用时间单位日、小时、分比单位秒要方便得多。这16个单位中既有CIPM允许的在国际上保留的单位,如时间单位日、时、分,平面角的单位度、[角]分、[角]秒,体积的单位升等;也有我国根据本国具体情况自行选定的单位,如旋转速度的单位转每分,长度的单位海里、公里等,见表1-11-4。

表1-11-4 国家选定的其他计量单位

量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 与SI单位关系 |

时间 | 分 | min | 1min=60松 |

[小]时 | h | 1h=60 min=3600松 |

天(日) | d | 1d=24h=86400松 |

[平面]角 | [角]秒 | " | 1"=(π/64800)rad |

[角]分 | I | 1I=60"=(π/10800)rad |

度 | 。 | 1。=60I=(π/180)rad |

旋转速度 | 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60)松-1 |

长度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m(只用于航程) |

速度 | 节 | kn | 1kn=1nmile/h=(1852/3600)m/松(只用于航行) |

体积 | 升 | L,(l) | 1L=10-3 m3=1dm3 |

能 | 电子伏 | eV | 1eV≈1.602177×10-19J |

级差 | 分贝 | dB |

|

线密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=10-6kg/m |

面积 | 公顷 | hm2 | 1hm2=104m2 |

质量 | 吨 | t | 1t=103kg |

原子质量单位 | u | 1u~1.660540X10-27kg |

5. 由以上单位组合成的单位

我国的法定计量单位还包括组合形式的单位,简称组合单位。组合单位指两个或两个以上的单位,用乘法形式组合而成的新单位,也包括分母只有一个单位、分子为1的单位。 构成组合单位的可以是SI基本单位、辅助单位、导出单位、国家选定的其他计量单位,也可以是它们的十进倍数和分数单位。

(二)SI基本单位的量子化

国际单位制成形于19世纪,其计量单位的复现最早是通过人造的实物基准来实现的。随着科学技术的发展,对测量精度的要求越来越高,实物基准使用效率低下、易受人为或环境因素影响、量值随时间推移而变化等缺陷也逐步显现。随着科研深入,人们发现基于量子现象的自然常量不受测量地点、测量时间及所用的测量仪器影响,由此催生了计量单位的量子化。

计量单位量子化,指对国际单位制七个基本单位重新定义,将其与宇宙中恒定不变的 量或基本物理常量联系起来,以量子物理为基础的自然基准取代实物基准,不受空间和时 间改变的影响,大幅提高测量精度和稳定性,确保SI基本单位具有足够的准确性和长期稳定性,可在世界范围内使用。

1960年以来,先后完成了对时间单位“秒”、长度单位“米”和发光强度单位“坎德拉”的重新定义。2018年11月16日,第26届CGPM在法国巴黎召开,经53个成员国集体表决,全票通过了关于“修订国际单位制(SI)”的1号决议。根据决议,质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”、物质的量单位“摩尔”等四个SI基本单位的定义由常量定义,于2019年5月20日正式生效。至此,国际计量单位制的七个基本单位全部实现由常量定义。

1.七个基本常量

①铯G133原子不受干扰的基态超精细能级跃迁频率ΔνCS为9192631770Hz;

②真空中光的速度c为299792458m/s;

③普朗克常量

h为6.62607015×10-34Js;

④基本电荷e为1.602176634×10-19C;

⑤玻尔兹曼常量k为1.380649×10-23J/K;

⑥阿伏伽德罗常量NA为6.02214076×1023mol-1;

⑦频率为540×1012Hz的单色辐射的发光效率Kcd为683lm/W。

2. SI基本单位量子化定义

①时间1s是铯-133原子在基态下的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的时间。

②长度单位——米(m):1m是光在真空中(1/299792458)s(真空光速)的时间间隔内所经路径的长度。

③质量单位——千克(kg):1kg是对应普朗克常量为6.626070147×10-34Js时的质量单位。

④电流单位——安培(A):1A是单位时间内通过1/1.6021766338×10-19(基本电荷)个电子对应的电流。

⑤热力学温度单位——开尔文(K):1K是单位系统内微观粒子热运动动能发生1.3806497×10-23J变化的热力学温度的改变。

⑥物质的量单位——摩尔(mol):1mol是精确包含6.022140761×1023(阿伏伽德罗常量)个原子或分子等基本单元的系统的物质的量。

⑦发光强度单位——坎德拉(cd):1cd为对应频率540×1012Hz的单色光在单位立体角内的发光强度,明视觉光谱光视效能常量Kcd=683lm/W。

3.量子化变革带来的影响

SI基本单位的重新定义,使得全球测量体系发生了革命性变革,改变了国际计量体系和现有计量格局,对高新技术产业、新兴战略性产业带来重大变化,也对经济、科技与民生带来渐进、长远、深刻的影响。

(1)实现技术的突破

由于定义常量不受时空和人为因素的限制,可极大地提高测量精度和扩大测量范围,催生新的测量原理、测量方法和测量仪器,使众多物理量、化学量、生物量的极限测量成为可能。如秒新定义复现的不确定度指标提高了6个数量级,为电网精确同步、高精度卫星导航、通信系统等高技术产业提供了准确可靠的保障,我国电网运行同步水平可达到1μs,采用5G技术的通信基站之间的时间同步精度达到100ns等;米复现的不确定度达到10-11m,使微纳尺寸和大尺寸测量成为可能,应用到激光测长技术上,催生了高端制造业,极大地推进了数字制造和智能制造;千克的新定义,可发展一种普朗克天平,应用于工业中,实现自校准的精密测量;基于玻尔兹曼常量的温度计,准确度高,无需溯源,可用于火箭液氧发动机点火入口温度的精确控制;从热力学温度零度到任意点温度的准确测量,可发展高超音速武器、开展核聚变研究等;应用到生物医药领域,药品成分的测量结果更精细,有助于制造出疗效更佳的新药等。

(2)实现量值溯源的扁平化

基于量子计量基准和信息技术,改变现有逐级溯源的方式,使量值溯源链条更短、速度更快、测量结果更准、更稳。如利用北斗系统授频授时,电脑、手机时间可以直接溯源至最准的国家基准;智能制造方面,把最高测量精度直接赋予制造设备,实现过程实时质量监控;高端装备方面,突破大飞机、航空发动机、高档数控机床、核电装备等重大装备的共性关键技术与工程化产业化瓶颈,大幅提升自主设计水平和系统集成能力;诊疗设备方面,实现边测量边手术等。

(3)实现计量基准的随时随地复现

无处不在的精准测量,将直接促进市场公平交易、实现精准医疗、改善环保节能等,也将进一步促进社会诚信建设、降低社会管理成本,实现社会的全面进步。

四、量值传递溯源

(一)量值传递、量值溯源相关定义

1.检定

检定指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,包括检查、加标记和/或出具检定证书。

2.校准

校准指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

3. 量值传递

量值传递指通过对测量仪器的检定或校准,将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的测量标准传递到工作测量仪器的活动,以保证测量所得的量值准确一致。

4. 量值溯源

量值溯源指通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来。

5. 量值传递和量值溯源的关系

量值传递和量值溯源是同一过程的两种不同的表达,其含义就是把每种可测量的量从国际计量基准或国家计量基准复现的量值通过检定或校准,从准确度高到低地向下一级计量标准传递,直到工作计量器具。国际计量基准或国家计量基准是某个量的源头。量值传递和量值溯源互为逆过程。量值传递是自上而下逐级传递,量值溯源是自下而上的自愿行为,溯源的途径允许逐级或越级送往计量技术机构检定或校准,从而将测量结果与国家计量基准的量值相联系,但必须确保溯源的链路不能间断。

(二)我国的量值传递系统

1.计量检定系统

国家计量检定系统表简称检定系统,指从计量基准到各等级的计量标准直至工作计量器具的检定程序所做的技术规定,检定系统由文字和框图构成。

我国的计量器具实行三级传递,从国家计量基准器具传递到计量标准器具再传递给工作计量器具,从而保证量值的准确、统一和一致,如图1-11-1所示。

图1-11-1 计量器具量值传递图

2. 计量检定机构

计量检定机构指承担计量检定工作的有关技术机构,包括专门从事计量技术工作的技术机构以及有关部门所属的其他技术机构,是我国量值传递工作的载体。计量检定机构按照其职责及法律地位的不同可分为法定计量检定机构和一般计量检定机构。为实施计量监督管理提供技术保证的技术机构是法定计量检定机构,指县级以上人民政府计量行政部门依法建立和授权的计量检定机构。一般计量检定机构指其他部门或企业、事业单位根据需要所建立的计量检定机构。法定计量检定机构是为实施法制监督提供计量技术保证的主体。这是实现量值传递或溯源,进行计量检定、校准等技术工作的物质保证,如图1-11-2所示。

图1-11-2 各级法定计量检定机构量值传递图